| ENTRETIEN AVEC BERNARD CHEVASSUS-AU-LOUIS | ||||||

|

Entretien avec Bernard Chevassus-au-Louis.

" Cette page est reprise du site de l'association Humanité et biodiversité (ex Ligue Roc) : www.humanite-biodiversite.fr " L’avenir de l’humanité : Quel est l’enjeu ? Bernard Chevassus-au-Louis est spécialiste des questions liées à la biodiversité. Agrégé de sciences naturelles, docteur en sciences de l’université Paris 11, directeur de recherches à l’INRA (Institut national de la recherche agronomique), il fut de janvier 2002 à avril 2006 président du Muséum national d’histoire naturelle. Il a été préalablement chef du département d’Hydrobiologie et Faune sauvage de l’INRA (1984-1989), directeur général de cet organisme (1992-1996) puis, de 1998 à 2002, président du conseil d’administration de l’AFSSA (Agence française de sécurité sanitaire des aliments). Voici sa réponse : Si la population mondiale a pu passer, en quelques siècles, de 1 milliard d’habitants à plus de 6 aujourd’hui, avec, malgré des inégalités hélas croissantes et choquantes, une augmentation générale (en moyenne) du niveau de vie, cela n’a été possible que grâce à trois facteurs : La révolution du médicament, notamment les antibiotiques, issus d’organismes vivants, et plus globalement les nombreuses molécules actives que notre meilleure connaissance du vivant a permis d’identifier, d’extraire ou de copier en les synthétisant, La découverte et la diffusion de variétés agricoles nouvelles, notamment la pomme de terre, l’amélioration des rendements agricoles, et l’exploitation intensive des ressources alimentaires maritimes, L’utilisation des énergies fossiles, qu’on pourrait assimiler à une brutale et massive décapitalisation » de ressources produites par des organismes vivants, lentement accumulées pendant des centaines de millions d’années. On le voit, l’essor de l’humanité n’a été rendu possible que par une exploitation intense des ressources issues du vivant, qu’il s’agisse d’un vivant contemporain ou fossile. Nous avons, en somme, puisé dans un coffre, si généreux qu’il nous semblait inépuisable. Mais nous commençons aujourd’hui à voir le fond du coffre... Et ce, tant en ce qui concerne les ressources fossiles, non renouvelables à l’échelle de temps de l’humanité, que les ressources que nous tirons des écosystèmes actuels, qui ne sont renouvelables que dans la mesure ou ce que nous y prélevons reste inférieur à leur capacité de production. L’exploitation intensive des sols, pour les besoins de l’agriculture, les ont conduit à un niveau d’appauvrissement en matière organique sans précédent, et ce bien que nous ayons hérité en Europe de sols particulièrement riches en matière organique. Le rythme de disparition actuel des espèces, bien supérieur hélas au rythme auquel nous les découvrons, nous prive, et prive les générations futures, des ressources qui leur seront peut être indispensables pour « inventer » les médicaments ou les ressources alimentaires dont nous aurons besoin, dans un contexte de changements globaux et d’incertitudes. Sans même parler des « services environnementaux », dont la contribution au développement et au bien être de l’humanité est encore plus fondamentale que ne le sont les ressources alimentaires et médicamenteuses que nous pouvons retirer du monde vivant. Face à tous ces défis, nous verrons que notre niveau de connaissance actuel de la biodiversité devrait nous inciter à plus de modestie, et à plus de prudence, surtout si la question essentielle n’est pas « face aux pressions et aux changements en cours, la biodiversité peut-elle s’adapter ? » mais « les adaptations qui vont se réaliser seront-elles ou non favorables à la vie humaine ? ». Un monde inconnu

Quels sont les enseignements des travaux scientifiques de la fin du 20ème siècle et du début du 21ème sur la biodiversité ? Alors qu’on croyait connaître le vivant parce qu’on en avait un commerce au quotidien, on se rend compte depuis vingt ans que, pour reprendre l’image de Saint Exupéry dans « Le petit prince », « l’essentiel est invisible pour les yeux ».C’est véritablement de vertige qu’on peut être pris en contemplant ces quatre « nouvelles frontières » du vivant, que nous commençons à peine à explorer. La première frontière : L’immensité et la diversité La vision que nous avions du vivant était déformée par une « bulle » de proximité et de familiarité ne nous laissant voir qu’une petite partie de ce qu’il est réellement. On pensait, après trois siècles d’aventure naturaliste qui nous ont permis de passer d’un peu plus de 10.000 espèces recensées à près d’un million, qu’on avait fait l’essentiel du travail d’inventaire. Et là, très rapidement, d’abord en allant chercher des milieux qui paraissaient extrêmes, comme les grands fonds océaniques, puis en allant chercher des milieux un peu plus « banals », comme le sommet des arbres de la forêt tropicale, on découvre non seulement des quantités d’espèces nouvelles, mais aussi des groupes complètement nouveaux. Il ne s’agit donc pas seulement d’un papillon de plus dans le groupe des papillons, mais parfois de « classes », ou même d’« embranchements », c’est-à-dire des groupes bien plus larges que les espèces, dont on ignorait totalement l’existence. Et c’est là le premier vertige puisque, aujourd’hui, les évaluations les plus prudentes avancent des chiffres de 10 millions d’espèces sur 1,7 décrites, et que certains ont avancé l’idée que la réalité était peut être plutôt de l’ordre de 30, voire 100 millions d’espèces. ( Nombre d’espèces décrites et estimation minimale du nombre d’espèces existantes ; D’après WCMC, 1992. Global biodiversity assessment. Chapman & Hall).  A cela se rajoute le fait que les organismes « pluricellulaires », c’est-à-dire ceux qui sont constitués de cellules assemblées et organisées, sont finalement plutôt rares sur la planète, et que la quasi-totalité des organismes y vivant sont des micro-organismes unicellulaires. On entre là dans un monde qui nous est beaucoup moins familier puisqu’on ne peut le voir et qu’on ne le connaît que par ses produits. Et pourtant, on estime qu’il représente 90 % de la matière vivante, (du poids total de tous les organismes vivants sur terre), et qu’en diversité, il serait constitué d’un nombre absolument énorme d’espèces. Même s’il y a débat sur la notion d’espèce chez ces organismes, qui sont capables d’échanger de l’information génétique entre espèces (la notion d’espèce est donc beaucoup moins cloisonnée que chez les organismes pluricellulaires), on annonce des chiffres de l’ordre de plusieurs milliards d’espèces de micro-organismes. Compte tenu de ces nouvelles informations, quand on regarde ce qu’on appelle « l’arbre du vivant », on se rend compte que si il y a 50 ans on faisait un arbre assez simple avec à la base les micro organismes et sur toutes les branches et les feuilles des espèces relativement familières qu’on pouvait voir à l’oeil nu, comme les invertébrés, les plantes, les poissons ou les oiseaux, aujourd’hui on serait conduit à dessiner un arbre du vivant où toutes les espèces que l’on connaît seraient regroupées dans une petite zone, et où la diversité du vivant qui s’épanouît dans les branches de l’arbre serait constituée de micro-organismes. C’est, toutes proportions gardées, une nouvelle « révolution » copernicienne dans laquelle tout ce que nous pensions jusque-là au centre du monde vivant se retrouve perdu dans une diversité et une immensité considérables, comme notre planète s’est retrouvée, non plus au centre de l’univers, mais remise à sa place en tant que satellite d’une modeste étoile dans une petite galaxie dans un coin de l’univers. La variabilité pour règle

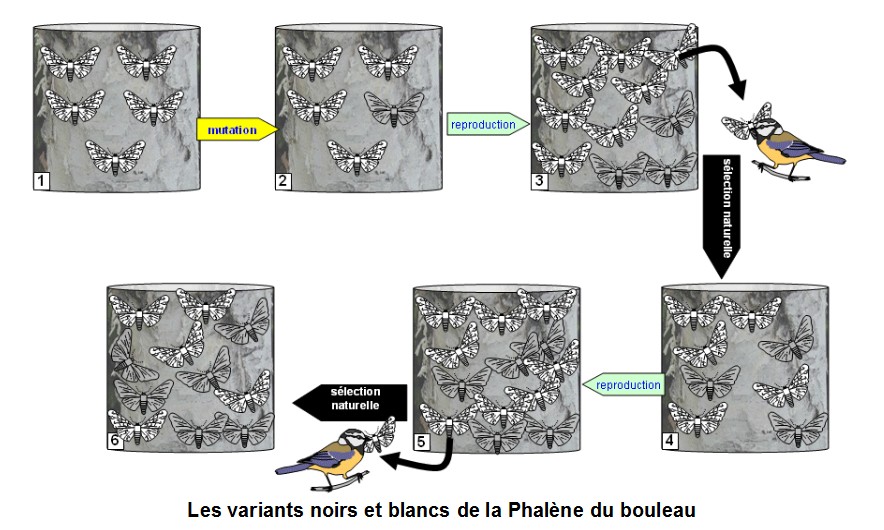

On a longtemps cru que les espèces étaient des ensembles d’individus qui grosso modo se ressemblaient entre eux. Cette idée était si fortement ancrée chez les scientifiques, que Linné, un des pères fondateurs de la systématique, avait tendance à considérer que la diversité au sein des espèces était juste une histoire de jardinier au sens où c’était l’homme qui repérait les variations les plus intéressantes pour lui et qui les conservait et les multipliait pour des raisons utilitaires. Et même Darwin, quand il parlait de variation, prenait ses exemples dans la variation créée par l’homme parce qu’elle était pour lui beaucoup plus visible que la variation au sein des espèces naturelles. Cette idée que la variation au sein des espèces était un phénomène rare, essentiellement artificiel et lié à la sélection agricole, on la retrouve jusque dans les livres d’écologie des années 60, alors qu’on commençait à s’intéresser à l’écologie des populations (comme par exemple aux variants noirs et blancs de la Phalène du bouleau, exemple bien connu). On y retrouve encore ce dogme qui voulait que la variation, qu’on appelait alors mutation, était quelque chose d’exceptionnel, fugace, une sorte d’étoile filante et qu’il fallait beaucoup de chance pour que cette variation perdure.  Cette idée a volé en éclats dans les années 70, notamment avec les travaux de Richard Levontin sur les protéines, puis ensuite avec les études sur l’ADN, et le constat que la variabilité moléculaire était la règle, et non pas l’exception. On s’est rendu compte à ce moment qu’il n’y avait pas deux individus semblables, et que la diversité à l’intérieur des espèces était non seulement importante, mais que c’était une richesse conditionnant le devenir des espèces, celles disposant d’une forte variabilité interne étant capables de mieux s’adapter sont donc favorisées au regard de la sélection naturelle. Ce constat fait voler en éclats beaucoup d’idées reçues sur la conservation, notamment « le mythe de l’arche de Noé » qui voudrait que pour sauver une espèce il suffit, en caricaturant à peine, de sauver un mâle et une femelle, alors que pour sauver une espèce de manière durable, il faut prendre en compte des effectifs minimums, des plans de croisement, etc. La deuxième frontière : La complexité

Ça peut sembler une évidence de dire que les espèces ne sont pas indépendantes les unes des autres, et qu’elles sont associées dans des écosystèmes. Ces associations ne sont pas que des coexistences, mais permettent souvent de faire des choses que chacune des espèces, séparée des autres, ne pourrait faire. Un des exemples les plus parlants, c’est ce qu’on appelle les symbioses : On sait maintenant qu’un arbre ne peut pas vivre s’il n’a pas autour de ses racines toute une population de micro-organismes pour l’aider à capter les éléments minéraux du sol, tout comme les légumineuses ne peuvent capter les nutriments du sol si elles n’ont pas dans leurs racines les bactéries qui les y aident. De même, les ruminants, et pas seulement les ruminants, mais aussi tous les mammifères et les oiseaux, ne peuvent vivre s’ils n’ont pas dans leur tube digestif, les bactéries qui vont les aider à manger. Et jusqu’aux termites qui seraient incapables de digérer la cellulose du bois sans l’aide des bactéries qu’elles hébergent dans leur panse rectale. Ces associations d’espèces, dont la symbiose ne constitue que le lien le plus étroit, font le fonctionnement même de l’écosystème et permettent le recyclage de la matière organique. Un exemple intéressant qu’on peut citer, même s’il semble anecdotique, c’est le cas de l’Australie qui, après l’importation des ruminants européens (notamment la vache), a été confronté à la difficulté d’éliminer les bouses. On s’est alors rendu compte que les bousiers présents en Australie n’étaient adaptés qu’aux bouses de kangourou et qu’ils étaient incapables d’éliminer les bouses de vache ! Il a donc fallu introduire le bousier européen, sans quoi les prairies australiennes se transformaient rapidement en champs de bouse. C’était une démonstration par l’absurde que, sans l’aide des bousiers adaptés aux recyclage des bouses de bovins, l’écosystème ne pouvait pas fonctionner. Plus largement, face à cette complexité des interactions au sein des écosystèmes, on ne peut aujourd’hui que constater les lacunes dans notre connaissance. Et ce, non pas seulement du grand inventaire des espèces, mais aussi et surtout de leurs associations et des propriétés émergentes qui découlent de ces associations. Sans aller trop loin dans ce parallèle, on pourrait considérer un peuplement d’espèces au sein d’un écosystème comme une sorte de super organisme qui, pris dans son ensemble, a des propriétés qui lui sont propres, comme nous sommes un assemblage d’organes et que cet assemblage d’organes a des propriétés supérieures à la sommes de celles des organes pris séparément. La troisième frontière : l’instabilité

On avait jusqu’à récemment l’impression que les écosystèmes, à l’échelle historique du moins, étaient des entités stables, et que, si on les laissait évoluer tranquillement, ils tendaient vers une situation d’équilibre, telle qu’on pourrait la trouver dans des écosystèmes qui n’auraient pas été perturbés par l’homme. C’est cette idée qui a fait que les écologistes ont été à ce point fascinés par la notion de forêt primaire, de milieu vierge comme l’Antarctique, etc., parce qu’ils avaient l’impression d’avoir trouvé là des milieux préservés à leur état de stabilité. Cette vision a eu plusieurs conséquences, comme celle de considérer que l’intervention humaine était généralement un facteur d’instabilité, et que pour protéger les écosystèmes il fallait séparer assez nettement les zones dévolues aux activités humaines des zones protégées. Autre conséquence, c’est de ne pas s’intéresser à la dimension historique, puisque les écosystèmes étant en équilibre, ils ne sont pas sensés avoir d’histoire et qu’ils sont là de tout temps. Et donc, que lorsqu’ils sont perturbés, il faut les laisser revenir tout seuls à cet état d’équilibre. Dans cette vision, les perturbations, les événements historiques, ne sont que des « coups » de canifs dans le modèle et ne jouent pas un rôle significatif. Là aussi, changement de décor progressif, avec, par exemple, des échecs de politiques de protection où l’on a parfois retiré des activités humaines parce qu’elles étaient jugées néfastes à une espèce, et qu’on s’est rendu compte que, l’activité humaine disparue, l’espèce déclinait encore plus vite. C’est l’exemple connu de certaines fleurs de prairies, comme l’Iris des Glénants qui, lorsqu’on a retiré les moutons pour le préserver a disparu sous les ronces. Ou celui des pelouses sèches contenant des Orchidées, ou encore les prairies de montagnes où on est confronté à l’envahissement forestier. On s’est donc rendu compte peu à peu qu’il y avait des endroits où la présence de l’homme était devenue un facteur de diversité et où une co-adaptation entre les activités humaines et l’écosystème s’était mise en place. Autre constat, c’est que des perturbations naturelles, comme des tornades, des tempêtes, des incendies ou des inondations font parfois partie de la dynamique du système et que certaines espèces en ont besoin pour boucler leur cycle biologique. Par exemple, on s’est rendu compte qu’un gros chablis, dû à une tornade, permettait à quantité de graines qui avaient besoin de lumière de profiter de la clairière ainsi constituée pour germer, avant que le milieu ne se referme.  En somme, certaines perturbations, qu’elles soient d’origine humaine ou naturelle, font partie de la dynamique des écosystèmes. On avait depuis longtemps mis au point des modèles mathématiques théoriques qui permettaient de prédire qu’un écosystème « tendait » vers un état d’équilibre, mais on était incapable de calculer de combien de temps il avait besoin pour atteindre cet état d’équilibre théorique. Et là, et c’est un acquit de la modélisation informatique et de la puissance de calcul disponible aujourd’hui, on se rend compte, en faisant le calcul, que l’état d’équilibre théorique d’une population était parfois atteint pour certains modèles après 50.000 générations. Ce qui est bien sûr purement théorique puisqu’on sait bien que l’écosystème ne va pas rester à l’abri des perturbations pendant des durées aussi longues. Cette notion d’état d’équilibre, entité mathématique abstraite, est donc parfaitement impossible à transposer dans le monde réel. En fait, les écosystèmes tendent bien vers un état d’équilibre théorique, jusqu’à ce qu’une perturbation ou une modification de l’environnement ne les fasse changer de trajectoire, et ce jusqu’à la prochaine perturbation. C’est donc à une dynamique permanente, où les événements « historiques » ont finalement une importance déterminante, qu’on assiste, plutôt qu’à la stabilité à laquelle on s’attendait. La quatrième frontière : La fragilité

La dernière frontière, celle qui a été le plus médiatisée ces dernières années, c’est cette fameuse « crise » de la biodiversité, cet effondrement qu’on peut constater à partir du vingtième siècle. Et on a vu, dans les média, des chiffres sur les taux d’extinctions actuels qui seraient 1000 fois plus importants que ce qu’ils devraient être, par rapport à un rythme « naturel » d’extinction. C’est, bien sûr, un choc car même si, depuis les théories évolutionnistes, on sait que les espèces ne sont pas immuables et peuvent disparaître, cela restait une notion très théorique et on avait l’impression que les espèces disparaissaient à un rythme très lent, au-delà de ce qu’on peut percevoir pendant une vie humaine. D’une façon très approximative, on peut statistiquement évaluer l’espérance de vie d’une espèce à quelques millions d’années. Mais « l’espérance de vie » d’une espèce est une notion très imprécise et, contrairement aux individus pour lesquels on commence à comprendre ce que c’est que le vieillissement, on ne dispose pas de données nous permettant de dire qu’une espèce « est une vieille espèce », si ce n’est qu’elle existe depuis longtemps. Et encore, pour prendre le cas de ce qu’on appelle les « fossiles vivants », comme le Gingko Biloba ou le Coelacanthe, rien ne nous indique que, en tant qu’espèces, elles sont si anciennes. On connaît effectivement des Coelacanthiformes ou des Gingko par des fossiles datant de l’ère primaire, mais rien n’indique que le Coelacanthe qu’on pêche aujourd’hui au large de Madagascar ou le Gingko qu’on trouve maintenant couramment dans nos parcs, et qui résiste si bien à la pollution, sont si anciens en tant qu’espèces, et qu’ils ne soient pas des évolutions récentes d’un groupe très ancien. Mais on a quand même des arguments solides, par les archives fossiles et par des approches directes et indirectes (statistiques), pour dire qu’on voit aujourd’hui disparaître les espèces à un rythme anormalement élevé. Nos données sur la disparition d’espèces résultent de ce qu’on peut constater sur la partie visible de la biodiversité (végétaux et animaux multicellulaires), et là, les taux d’extinction sont très largement supérieurs à ce qu’on pourrait attendre sur un rythme naturel. La question se pose de manière particulièrement sérieuse pour toutes les espèces qui ont des stratégies de vie du type « durer longtemps et avoir peu de petits », comme les grands mammifères ou certains poissons pélagiques par exemple. Les possibilités pour ces espèces de régénérer leur population après une perturbation ou une surexploitation sont notablement plus faibles. Le problème est accru du fait que leurs domaines vitaux sont importants, et que leur fragmentation les fragilise particulièrement, par rapport aux espèces de petite taille. Il est donc possible, du fait que notre attention est surtout captée par des animaux de grande taille, que le signal que nous percevons sur les taux d’extinctions soit un peu amplifié. Mais, même si c’est le cas, le principe de précaution, ou de prudence, devrait nous conduire à penser que ce signal est peut être avant-coureur d’autres phénomènes de même ampleurs voire de plus grande ampleur, et ce y compris pour la biodiversité « invisible ». Mais, pour aborder un point de vue purement anthropocentrique, on peut aussi considérer que ces espèces qui disparaissent sont parfois celles qui nous sont le plus utiles, au moins à court terme. Prenons l’exemple de ce qui est en train de se passer dans les océans. Si les morues, les thons, et autres espèces bonnes à manger disparaissent au profit des méduses et des algues filamenteuses, il n’est pas sûr que, numériquement, cela ait un impact très fort sur les taux d’extinction, la biomasse ou les indices de biodiversité. Mais quand même, bien que certains se régalent de méduses ou même si des naufragés comme Bombard aient pu survivre en mangeant du plancton, et même en considérant que l’océan a très bien fonctionné pendant des millions d’années avec uniquement des espèces microscopiques, le fait que les océans contiennent des espèces de haut niveau trophique comme les grands poissons pélagiques nous est plutôt favorable. Si un jour on doit contempler un océan grouillant de vie, mais limité a des espèces de petite taille et de faible intérêt nutritionnel, on risque de se dire alors que c’était quand même bien le temps où il y avait des quantités de bonnes choses à manger dedans ! Donc, les signaux actuels sur l’effondrement de la biodiversité, même s’ils concernent surtout des espèces remarquables, sont à prendre au sérieux et le cas de l’océan en est un bon exemple. Alors bien sûr, on peut considérer que cette approche est utilitariste et qu’il y a des quantités d’autres raisons éthiques, philosophiques et autres de conserver la biodiversité, mais je préfère dire que, rien qu’en restant utilitariste, ce que beaucoup de gens sont par nécessité parce qu’il ont d’autres chats à fouetter, on doit défendre la biodiversité. Un nouveau regard

En quoi ces avancées dans la connaissance nous conduisent-elles à changer notre regard ? Modestie face à la complexité et à l’immensité du vivant Le premier changement de perspective, c’est peut-être que, face à l’immensité, la diversité, la variabilité, et la complexité du vivant, on prend conscience des lacunes actuelles de notre connaissance. Mais cela ne doit, en aucun cas, être un prétexte pour ne pas agir ou reporter les décisions. Faire preuve de modestie, et de prudence, ne peut que nous aider à vivre et à travailler avec la complexité. Pour revenir au fonctionnement des écosystèmes, et c’est là toute la difficulté de l’écologie, on ne peut pas dire à priori que telle espèce est indispensable et que telle autre ne l’est pas. On commence pourtant à voir apparaître la notion d’« espèces clés de voûte », d’espèce « parapluie », etc. Il se crée tout un vocabulaire pour essayer de dire qu’il y a peut être certaines espèces qui sont plus importantes que d’autres. Mais l’image que je prendrai ici c’est celle du jeu de Mikado : Dire qu’on peut retirer telle ou telle espèce de l’écosystème sans que ça ait trop de conséquence, c’est la même difficulté que de jouer au Mikado. Ça paraît facile en début de partie mais ça l’est de moins en moins quand on avance dans la partie. Donc, sans être dogmatique, il faut bien dire qu’aujourd’hui, que se soit retirer, ou d’ailleurs introduire une nouvelle espèce dans un écosystème, c’est un jeu dont les règles nous sont encore assez largement inconnues. Un bel exemple nous est fourni par Hawaï, où on a créé un conservatoire botanique pour sauvegarder des espèces en danger dans d’autres îles du Pacifique, et où on a pu constater que certaines espèces végétales, par ailleurs en danger sur leur île d’origine dans des milieux qui semblaient similaires, devenaient envahissantes à Hawaï. Coévoluer avec le vivant L’autre changement de regard, c’est celui de cette nouvelle perception que nous avons d’éco- systèmes dynamiques en évolution permanente, loin de la vision figée d’un état de stabilité idéal. Bien sûr, cette vision nouvelle des écosystèmes en mouvement et en interaction avec les activités humaines ne justifie pas n’importe quoi, ni n’importe quel type d’intervention ou n’importe quel type d’activité humaine. Mais elle nous oblige à concevoir une véritable coévolution avec les écosystèmes, guidée par l’idée de bénéfices réciproques. C’est-à-dire qu’il nous faut apprendre à cohabiter avec les autres espèces sur cette petite planète, et interagir positivement avec elles. Protéger le vivant, tout le vivant, même le plus banal Il est aussi important de comprendre que bien conserver la biodiversité, ce n’est pas, ou en tout cas pas seulement, la conserver en tant que telle et dans sa composition actuelle, mais que c’est surtout bien conserver son potentiel d’évolution. Et dans cet état d’esprit, la biodiversité dont on aura besoin demain, c’est celle qui est là, aujourd’hui à l’endroit où on est, ou en tout cas pas loin, même si elle nous semble banale. On fait très attention aujourd’hui à ce qu’on appelle les pays « méga divers » ou les « hot spots », comme la Nouvelle Calédonie, les îles du Pacifique, l’Amérique centrale et toutes ces zones extrêmement riches en biodiversité. Il faut bien sûr les protéger, mais si demain nous devons, dans la Beauce, dans le Massif central ou en région parisienne, nous appuyer sur la biodiversité pour avoir d’autres activités, produire d’autres aliments ou bénéficier d’autres services écologiques, on le fera essentiellement à partir de la biodiversité qu’on aura conservée sur place. Il est vrai que dans l’histoire de l’humanité on a beaucoup transplanté les espèces, et que par exemple les variétés cultivées en Europe aujourd’hui sont des plantes qu’on est allé chercher un peu partout dans le monde. On a construit une partie importante des activités humaines en « empruntant » de la biodiversité à d’autres endroits, mais il ne faudrait pas commettre l’erreur de croire que ces « hot spots » suffiront à eux seuls à être les greniers de la biodiversité de demain. Souvent, quand on pense « intérêt » de la biodiversité, on pense biomédical et on se dit que le médicament de demain se trouve peut être dans la petite pervenche de Madagascar ou dans la petite fleur qui se trouve au sommet de la forêt tropicale. Ce n’est pas faux, bien sûr, mais ce n’est qu’une vision très étroite de l’importance de la biodiversité. On sait aujourd’hui que ce qu’on appelle les « services écologiques », qui sont en fait le bénéfice le plus important que nous tirons de la biodiversité, sont assurés essentiellement par la biodiversité locale, pour le meilleur et pour le pire. Et c’est donc en chaque point de la planète, et pas seulement dans les « points chauds » que nous devons nous saisir de la question de la conservation de la biodiversité dont nous aurons besoin demain. Notre intérêt bien compris Enfin, la fragilité du vivant, la « crise » de la biodiversité à laquelle nous assistons doivent nous conduire à agir, dans notre intérêt bien compris. Je considère, et ce n’est qu’un point de vue personnel, que nous n’avons pas besoin d’aller chercher des modèles philosophiques alternatifs, même si cette quête est légitime et compréhensible, pour justifier la conservation de la biodiversité. L’écologie profonde, par exemple, considère que l’espèce humaine n’est qu’une espèce parmi d’autres, qui n’a pas plus de droits que n’importe quelle autre espèce, et qu’elle disparaîtra un jour et donc se doit de laisser les lieux dans l’état de propreté où elle les a trouvés. Je pense pour ma part, sans remettre en cause les autres motivations possibles, que l’intérêt bien pensé de notre espèce est conjoint et solidaire de celui des autres espèces vivant en même temps que nous sur cette planète. Un anthropocentrisme pragmatique devrait nous suffire pour considérer que la conservation de la biodiversité est une composante nécessaire de la poursuite de l’aventure humaine. Agir autrement Quels enseignements devons-nous en tirer pour passer à l’action ? Le premier, et sans doute le plus important, est qu’il nous faut avoir une attitude responsable de gestion de quelque chose qu’on connaît peu et qu’on comprend encore très mal. Sans être tétanisé par la difficulté apparente de la chose, il faut bien comprendre qu’on va le gérer d’une manière très partielle et partiale. Il faut sans cesse garder à l’esprit ce qui est invisible derrière le visible. Qu’est ce qui, à travers ce que je peux voir, à travers les indicateurs que je peux suivre, comme par exemple les indicateurs d’abondance pour les oiseaux, peut me permettre de déduire des choses sur ce que je ne peux ni voir ni déceler. Tout en faisant attention à ne pas biaiser les « thermomètres ». Pour prendre un exemple précis que je connais, les Anglais, qui étaient préoccupés par la disparition de l’alouette des champs, ont constaté qu’elle avait besoin pour nidifier d’avoir des zones où l’herbe restait rase. Et donc ils ont préconisé aux agriculteurs, lorsqu’ils sèment le blé d’hiver, de relever le semoir tous les cent mètres, pour avoir une zone claire à intervalle régulier. Mais là le danger c’est que, alors qu’on continue à voir des alouettes des champs, le facteur qui faisait que l’alouette des champs disparaissait continue, sans qu’on puisse désormais le mesurer ni l’identifier. Et donc tout le reste, à part l’alouette des champs, continue à disparaître. Voilà un bel exemple dans lequel on a, pour les meilleures intentions du monde, « cassé le thermomètre ».Encore un fois, soyons modestes, car nous ne voyons les choses que par un « petit trou dans la porte ». Alain Bombard : naufragé solitaire Peut-on, avant de poursuivre, revenir sur le terme de « gestion ». Ce mot n’est pas toujours consensuel quand on l’applique à la nature : Dans quel sens l’employez vous ? Pour le moment, et malgré une intense réflexion, nous n’avons pas trouvé mieux que ce mot, qui n’est pas la panacée, et dont on sait qu’il plaît à certains et déplaît beaucoup à d’autres. Le concours reste donc ouvert pour trouver mieux. J’aime bien pour ma part le vieux mot français de « ménagement », qui a donné « management » en anglais, mais est aujourd’hui désuet, donc on ne peut plus vraiment l’employer. Mais il avait l’avantage de laisser entendre que la « gestion » sous-entend parfois une attitude prudente qui serait de laisser les choses évoluer sans vouloir intervenir. Autrement dit, il ne faudrait pas qu’on se limite à une vision très prométhéenne qui nous conduirait, en caricaturant, à transformer la nature en jardin à la française. Mais ça veut dire aussi qu’on ne s’interdit pas des mesures d’intervention, en gardant à l’esprit qu’une des règles de base de la gestion, c’est de se poser toujours la question du retour d’expérience et du bilan de l’efficacité des actions engagées, sans négliger de regarder en face leurs éventuels effets pervers. Pour prendre un exemple dans le domaine maritime, après quelques 50 années pendant lesquelles on y a déversé des millions et des millions d’organismes aquatiques (poissons, mollusques, crustacés) pour repeupler les mers, le débat fait toujours rage pour déterminer si ça a servi à quelque chose, voire si ça n’a pas eu d’effets pervers sur les stocks naturels. Et ceci malheureusement parce qu’au départ, on ne s’est pas donné les moyens de mesurer les impacts éventuels, positifs ou négatifs, d’une telle intervention, ni même de déterminer un « point zéro » qui permettrait une telle mesure ultérieurement. Donc pour compléter cette notion de gestion, il faudrait l’entendre comme une gestion « prudente », et consciente que toute mesure peut être imparfaite voire ambivalente (comme on dit, « l’enfer est pavé de bonnes intentions »), tout en appliquant un principe de réalité, pour tenir compte du fait que l’écosystème n’est pas quelque chose de « figé » dans un optimum, et que toute intervention n’est pas forcément néfaste. Dans cet esprit, on peut alors parfois donner un petit « coup de pouce » pour aider un écosystème à retrouver sa dynamique, ou une espèce en état critique à restaurer l’effectif minimum qui lui permettra de retrouver son potentiel d’évolution. Le terme « ménagement » permettait, en ce sens, d’exprimer l’idée que la gestion, c’est un peu du jardinage. Tous les jardiniers savent bien que l’essentiel du travail, c’est la plante qui le fait, et que malgré nos petites interventions, pour tailler, désherber, protéger et accompagner, on constate souvent que le plus beau jardin c’est celui auquel on n’a pas touché pendant trois semaines, et où on se dit en rentrant « Comme ça a bien poussé ! » Maintenir et pérenniser les services écologiques La deuxième leçon, c’est tout ce qui touche à la notion de « services écologiques », ou services non marchands rendus par la nature, et qui doit nous faire changer la vision que nous avons des services rendus par la biodiversité. Nous percevons principalement ces bénéfices par les aliments, les médicaments ou les matériaux que nous tirons du vivant. Cette vision là est parfaitement justifiée, et elle est bien sûr la plus visible parce qu’elle permet de nombreuses activités humaines. Mais elle ne représente, d’après des évaluations récentes, qu’une toute petite partie des services rendus par la biodiversité. Les services écologiques, comme le stockage du carbone, ou la régulation des bassins hydriques, ne se voient pas, et ne sont souvent chiffrables que quand on les a perdus, et qu’on doit les remplacer. C’est le cas par exemple du bassin Seine-Normandie, qui a perdu en vingt ans 50% de ses prairies et zones humides, sans que l’impact économique soit immédiatement perceptible, et dont on ne commence à voir les effets que quand il faut financer des équipements de prévention ou de rétention des crues, en remplacement des services qui étaient rendus gracieusement par ces prairies et zones humides. Les services écologiques se forment sur le temps long, et ceux dont on bénéficie aujourd’hui sont souvent le résultat d’une longue évolution qui a eu lieu dans le passé. Il faut bien comprendre, par exemple, que toute la révolution industrielle s’est fondée en « décapitalisant » du service écologique de la planète, en puisant abondamment dans un réservoir qui s’est constitué pendant des périodes très longues. On peut aussi voir le Viaduc de Millau sous cet angle, et le béton, l’acier ou l’énergie qui ont été nécessaires à sa construction ne sont que le résultat de processus écologiques qui s’étalent sur des millions, voire des milliards d’années.  Le Viaduc de Millau C’est donc une vision du très long terme qu’il nous faut intégrer pour continuer à entretenir ces services écologiques aujourd’hui, pour l’avenir de la planète et la poursuite de l’aventure humaine. Autrement dit, ça suppose d’adopter un état d’esprit de solidarité intergénérationnelle. C’est évidemment beaucoup plus difficile à intégrer dans la prise de décision que se qui pourra avoir un impact immédiat, ou du moins au cours de notre vie. A ce titre, on se sent beaucoup plus motivé par l’espoir de trouver dans la biodiversité le futur médicament qui permettra de guérir le cancer, sachant que, statistiquement, nous avons une chance sur trois de mourir d’un cancer. Et pourtant, ce changement de regard sur la biodiversité et ses bénéfices pour l’humanité, cette compréhension du rôle des services écologiques et cette appréhension du « temps long », doit nous apprendre à considérer avec plus d’intérêt ce qui nous semble « banal ». Comme pour l’eau, dont la valeur réelle n’est souvent perçue qu’en situation de pénurie, l’abondance apparente des services écologiques ne doit pas nous conduire à en minimiser la vraie valeur. C’est « ici » qu’il faut agir Le troisième enseignement, lié à la question du « local », est qu’il faut qu’on renonce à l’idée qu’il y a des gens « ailleurs » qui s’occupent ou qui doivent s’occuper de la biodiversité. On pourrait avoir l’impression, notamment à travers la télévision, que le biodiversité c’est d’abord et surtout dans des endroits remarquables et éloignés. Et le risque lié à cette impression, ce serait de ne pas « socialiser » la biodiversité, de ne pas la comprendre comme un bien commun, et de laisser croire qu’il suffirait de mettre sous scellés des endroits bien choisis, sous garde vigilante, pour la protéger. C’est le même problème avec les ressources génétiques. On se rassure en protégeant dans des « Fort Knox » des collections génétiques sous forme de graines ou de tissus congelés, bien rangés dans les tiroirs, en se disant que, quoi qu’il arrive sur la planète, on pourra toujours aller les y rechercher. Mais tout a basculé quand on a commencé à comprendre mieux le phénomène des coévolutions, et, lorsqu’on a voulu réutiliser ces échantillons préservés, qu’on s’est rendu compte qu’ils n’étaient plus du tout adaptés aux conditions actuelles et notamment aux nombreux bioagresseurs (virus, bactéries, champignons, ravageurs) qui eux, n’avaient pas été figés et avaient continué à évoluer. Donc ces variétés mises entre parenthèses dans les tiroirs des collections génétiques étaient devenues extrêmement sensibles à ces nouvelles agressions, et se retrouvaient, comme le Colonel Chabert, totalement inadaptées à ce nouvel environnement dans lequel elles étaient subitement projetées ! Ce constat a d’ailleurs permis de faire évoluer les schémas d’amélioration génétique et de modifier les pratiques, en intégrant la biodiversité in situ, celle qui nous entoure au quotidien, dans les plans de gestion. D’où de nouveaux courants de pensée, comme la sélection participative, la gestion durable des ressources génétiques, etc. Avec là une nouvelle difficulté, d’ordre politique au sens large, venue du fait que cette attitude « vertueuse » de conservation génétique à long terme est parfois pénalisante à court terme parce qu’elle freine un peu l’efficacité du travail du sélectionneur. Autrement dit, dans une logique de marché, les entreprises qui adopteront ces pratiques vertueuses risquent d’être celles qui disparaîtront en premier. Et c’est là un problème classique de politique publique, de chercher comment compenser ces effets de concurrence par les instruments disponibles (mesures incitatives, fiscalité, etc.) pour faire évoluer les pratiques. Bien communs et biens « hybrides » Il y a en somme, dans un bien comme une semence, une double dimension : l’une privée, permettant de faire du commerce et du profit, l’autre d’intérêt général, qui est de préserver la biodiversité et son potentiel d’évolution. A ce titre, le propriétaire d’une semence devient donc en quelque sorte délégataire d’une mission de service public, pour laquelle il serait légitime qu’il soit rémunéré en compensation. Au même titre d’ailleurs qu’il est légitime de rémunérer un agriculteur lorsqu’il va contribuer à entretenir des services écologiques positifs. On sait par exemple, et j’ai récemment travaillé sur le sujet, que la disparition des haies est l’une des causes des difficultés des abeilles en été, en les privant des ressources, notamment en pollen, qu’elles pouvaient y trouver lors des floraisons estivales. La restauration des haies permettrait donc de restaurer des services écologiques, notamment de contribuer à une meilleure pollinisation. Pourquoi l’agriculteur devrait-il supporter seul le coût de la restauration de ces haies diversifiées, alors que le service écologique ainsi restauré bénéficiera à la collectivité dans son ensemble ? Il serait dans cet esprit logique de le rémunérer pour ce service rendu. Il est donc important de trouver un moyen d’internaliser ces aspects environnementaux dans les activités économiques. Dans le domaine de la biodiversité, on va très souvent trouver des biens « hybrides », c’est à dire des biens qui pourront être appropriés et faire l’objet tout à fait légitimement d’une activité privée et rémunératrice, tout en ayant aussi une dimension de bien collectif, obligeant à internaliser des objectifs non strictement privés. Et cette « dualité » apparaîtra dans de nombreux domaines, qu’il s’agisse des pêches, des forêts, de l’amélioration génétique, la fertilité des sols, etc. Ce qui nécessite que les formes d’appropriation soient éthiquement bien construites. C’est d’ailleurs pour cela que je suis opposé au brevet sur le vivant. Pas parce que je suis, par principe, opposé au brevet, mais parce qu’il ne reflète pas assez cet équilibre et fait trop pencher la balance du côté de l’appropriation privée, ce qui freine la possibilité d’internaliser la dimension « bien commun » du vivant.Un courant économique émergent commence d’ailleurs à intégrer ces éléments nouveaux, comme la contribution des services écologiques à l’économie humaine, cette idée de « biens hybrides » ainsi que la notion d’externalités (effets positifs ou négatifs des activités humaines sur l’environnement).En sortant de la confusion classique entre valeur et prix, qui pose souvent problème dès qu’il s’agit d’environnement, ce courant réfléchit aux moyens et aux instruments, permettant d’internaliser dans les activités économiques la nécessaire conservation du potentiel d’évolution du vivant et la pérennisation des services écologiques . " Cette page est reprise du site de l'association Humanité et biodiversité (ex Ligue Roc) : www.humanite-biodiversite.fr "

|